بين أبنية الأغنياء وحمام الفقراء.. الجواهر المخفية في القاهرة الفاطمية

مسجدا الرفاعي والسلطان حسن - تصوير عمر الشرقاوي (Unsplash)

تقول الأسطورة، في إحدى ليالي الصيف التي مضت عليها ألف عام ويزيد، وقف القائد جوهر الصقلي يحدد أبعاد مدينته الجديدة. اختار الفراغ الممتد شمال شرق مدينة القطائع، التي سبقتها بمئة عام، ليرسي أسس دولة الفاطميين.

بينما يروي البعض أن جوهر الصقلي، ويذكُره آخرون بالصقلبي، غرس أول عصا إيذانًا بالتحديد، ومد بين كل عصا وأخرى حبالًا معلقة بأجراس رنانة. وعند اللحظة الموعودة، يهز الحبال، فتصدح الأجراس معلنة إشارة البدء للعمال كي ينطلقوا في دق الخوازيق، الأساس المتين للبناء.

تلك اللحظة الحاسمة، عزيزي القارئ، كانت إعلان المنجمين عن الطالع الميمون للمدينة الزاهرة. ولكن شاء القدر أن يحط غراب على أحد الأحبال، فيهز الأجراس مبكرًا، معلنًا بدء البناء قبل الأوان. وهكذا، ارتبط طالع إنشاء مدينة القاهرة بالغراب، الذي لطالما اعتبر نذير شؤم في الثقافة العربية والإسلامية.

وثمة رواية أخرى تشير إلى أن تسمية القاهرة جاءت تيمُّنًا بالنجم القاهر، أي كوكب المريخ، الذي استطلعه المنجمون في ذلك الوقت.

بناء القاهرة.. أسطورة طموحة

إن حكاية بناء القاهرة، وإن بدت أسطورية، تحمل في طياتها الكثير عن مدينة عظيمة نشأت بطموح عظيم، لتغدو مركزًا للعالم الإسلامي. صحيح أن الفسطاط والقطائع والعسكر سبقوها، إلا أن القاهرة وحدها صمدت باسمها حتى يومنا هذا، مدينة ساحرة تحتضن كل قادم إليها، فترى فيها تلاقي العصور: الأيوبيون يتركون بصمتهم بقلعة شامخة، والمماليك بمسجد السلطان حسن، درة العمارة المملوكية، والعثمانيون بسبيل إسماعيل باشا، وهكذا حتى عصرنا الحالي.

ولكن ما الذي يميزها عن سائر المدن؟ ما السر الكامن وراء روحها الفريدة، سواء كنت من عشاقها المتيمين أو الضائقين ذرعًا بزحامها وتلوثها، أو ممن يقدرون شوارعها العتيقة ومبانيها الأثرية.. الثابت في كل الأحوال أن القاهرة مكان له شخصية آسرة (وإن رآها البعض "سامة"). لكي نفهم هذه الشخصية ونحللها، تعال معي في "تمشية" بسيطة نستكشف فيها جوانب من تاريخها وروحها.

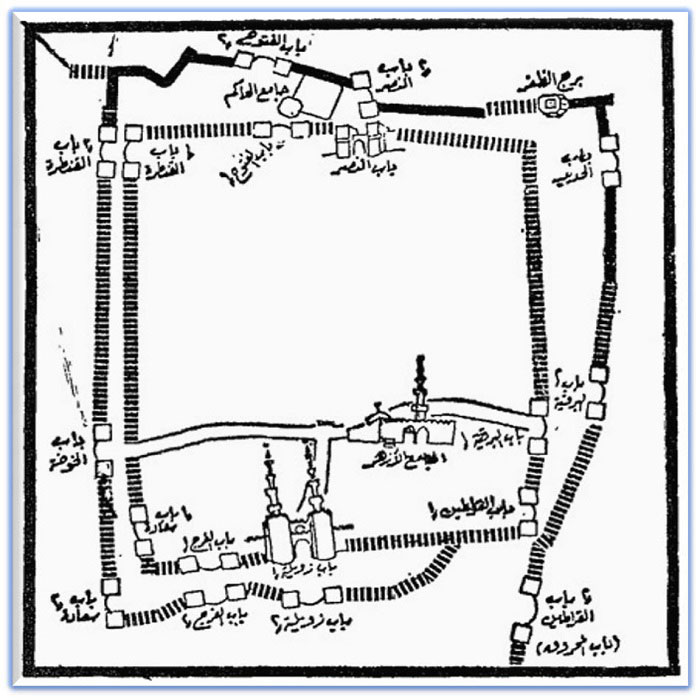

يصف الرحالة شمس الدين المقدسي، القاهرة، قائلًا: “إنها مدينة بناها جوهر الفاطمي لما فتح مصر، كبيرة حسنة، بها جامع بهي وقصر السلطان وسطها، محصنة بأبواب محددة على جادة الشام، ولا يمكن لأحد دخول الفسطاط إلا منها لأنها بين الجبل والنهر”.

فهي كأي مدينة إسلامية عريقة، يتوسطها الجامع البهي، وهو الأزهر الشريف، وفي موقع قصر السلطان يقع الآن مسجد الحسين. وقد حُصنت المدينة بالسور والأبواب اتقاء للحروب وجلبًا للأمان.

فلتبدأ رحلتنا من الجامع الأزهر، قلب المدينة الجديد، مرورًا بقبة الغوري وصولًا إلى شارع المعز، حيث نجد في نهايته باب زويلة، أحد أبوابها الخمسة. يقول المؤرخ ناصر خسرو عن هذه الأبواب: “وللقاهرة خمسة أبواب، باب النصر، باب الفتوح، باب القنطرة، باب زويلة، وباب الخليج، وليس للمدينة قلعة، ولكن أبنيتها أقوى وأكثر ارتفاعًا من القلعة، وكل قصر حصن”.

وقد أرخ المقريزي، أن أسوار القاهرة بُنيت من الطوب اللبن ذي الحجم الكبير، وليس من الحجر رغم وفرة المحاجر القريبة، لأنها كما ذكر، مدينة بنيت على عجل، فكان الطوب اللبن أسرع وأكثر ملاءمة للبناء. ووصف السور قائلًا: "عرض السور يصل إلى أذرع عدة، يسع أن يمر به فارسان"، وهو ما يؤكد التهديد الوشيك من هجوم القرامطة في ذلك الوقت، وقد أدى السور دوره وأحبط هذا الهجوم.

وإذا ما أكملت جولتك خارجًا من باب زويلة، ستجد أمامك "قصبة رضوان بك"، وهي موطن الخيامية الحالي. فما هي قصة هذه القصبة؟

قصبة رضوان بك بناها الأمير رضوان بك الفقاري الجركسي، أمير الحج، عام 1650. وسميت قصبة تشبيهًا بالقصبة الهوائية في جسم الإنسان، فهي ممر مستطيل يبلغ طوله 50 مترًا مغطى بسقف خشبي تتخلله فتحات لدخول الضوء.

تحتضن القصبة حوانيت على جانبيها تعرض حرفًا تقليدية كالنجارة والخيامية وغيرها من الصناعات اليدوية، وتنتهي القصبة بمنزل رضوان بك نفسه. ورغم مرور قرون عدة، لا تزال تؤدي دورها كسوق شعبي نابض بالحياة – هنا تتجلى شخصية المكان.

المحطة التالية: مسجد الكردي

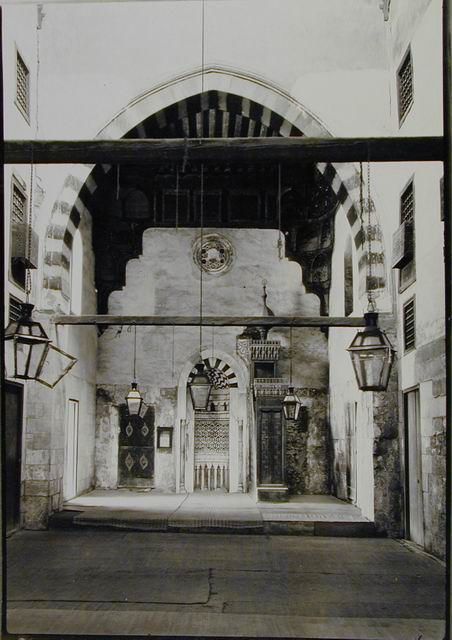

وعلى بعد مئة متر، يقع مسجد الكردي أو “الأستادار”، الذي شُيّد في القرن الرابع عشر الميلادي، ولا يزال عامرًا، حيث يمكنك أن تتوضأ وتصلي فيه.

بنظرة فاحصة إلى معمار مسجد الكردي، يمكنك أن تستشف الكثير عن العمارة الإسلامية في العصر المملوكي، من الزخارف الإسلامية التي تتخذ شكل أطباق نحاسية تتدلى منها شرائط، إلى المئذنة متعددة الطوابق التي تنتهي بالشكل الكروي المميز لعمارة المساجد في تلك الفترة.

عبقرية هذا المكان تكمن في استمراريته، مع لمحة من الماضي تكشف لك صفحات التاريخ. فإذا اقتربت من الخيامية، ستجد سبيل الوفائية، وهنا يمكنك أن تتخيل نبض الحياة اليومية في الماضي.

سبيل الوفائية

بُني سبيل الوفائية في منتصف القرن الخامس عشر، على يد الشهابي أحمد، ترحمًا على روح جده، وسُمي بهذا الاسم لأن نقشًا على واجهته يحمل بيت الشعر: "يا عابرًا أهل الوفا انظر إلى الخير وفعل الجميل.. وانظر إلى من قد بنى لينال من الله بالإخلاص هذا السبيل".

والسبيل هو مبنى صغير مخصص لتوفير الماء للشرب، وكان يُبنى كوقف للصدقة. سبيل الوفائية، على صغره، يقدم لك لمحة عن الثقافة الدينية السائدة آنذاك، والتي لا تزال حاضرة حتى اليوم، وهي أهمية التصدق بالماء على المارة. ولكنه أيضًا نافذة على الماضي، يمكنك من خلالها تخيل مدينة تعج بالحركة والمسافرين، ويوضح لك تقسيم الطبقات الاجتماعية في ذلك العصر.

يمكنك الآن أن تلمس بوضوح ملامح التنوع الطبقي في المدينة القديمة، والتي تتجلى في أبسط صورها كمدينة للحرفيين المهرة الذين يبثون الحياة في مجتمع من الأعيان وكبار التجار، الذين بدورهم يتصدقون بمؤسسات اجتماعية لخدمة الطبقات الفقيرة. فالفارق بين الطبقتين كان شاسعًا.

ولإدراك هذا الفارق، تعال بنا ندخل أحد بيوت الأعيان…

بيت الرزاز

إذا أكملت جولتك انطلاقًا من سبيل الوفائية في شارع السروجية شمالًا إلى حارة المعمار، ستجد في نهايتها بيت الرزاز، لتعاين بنفسك جانبًا من حياة الطبقة الحاكمة. يتميز بيت الرزاز بسمة فريدة، فقد بُني جزئه الشرقي في عهد السلطان قايتباي، بينما شُيّد جزئه الغربي في عهد المماليك حين جدده الأمير كتخدا الرزاز، ثم دُمج الجزآن معًا في القرن الثامن عشر، لتجد فيه عمارة خمسة قرون في بيت واحد.

إنه بيت مهيب يتسع لـ 195 غرفة، وتسحرك مشربياته بديعة الصنع. وعند دخولك من الباب، تجد قاعة صغيرة تقودك إلى ممر، ثم إلى فناء واسع تطل عليه جميع غرف البيت، ويتسع الفناء لزراعة الأشجار ويسمح بدخول الشمس.

كانت عمارة البيوت في ذلك الوقت تبدأ دائمًا بممر، وهو بمثابة تجسيد لفكرة الاحتجاب حفاظًا على خصوصية أهل البيت. وتدل عمارة البيوت الإسلامية، التي ترسخ لمفهوم الاحتجاب، على حرصهم على العقد الاجتماعي ومراعاة مشاعر الفقراء، فضلًا عن تهيئة البيت من الداخل للسيدات اللاتي لم يكن يخرجن كثيرًا.

لذا، خُلقت العمارة الفناء الواسع لجلب الشمس والهواء والزرع وحتى لتربية الحيوانات داخل البيت، فحرص الباني على توفير كل سبل السعادة لسيدة الدار.

ويصف ناصر خسرو بيوت القاهرة في ذلك العصر، قائلًا: “وكانت البيوت من النظافة والبهاء، بحيث تقول إنها بنيت من الجواهر الثمينة، لا من الجص والحجارة، وهي بعيدة عن بعضها فلا تنمو أشجار بيت على سور بيت آخر، ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغي لبيته في كل وقت، من هدم أو إصلاح دون أن يضايق جاره”.ز

تلك كانت الحياة في الدرب الأحمر، ولكنها كانت حياة المرفهين، فماذا عن الفقراء؟

حمام بشتاك

اعتمد الفقراء في القاهرة القديمة في حياتهم اليومية على المدينة ومؤسساتها. فإذا تركت بيت الرزاز متوجهًا إلى شارع سوق السلاح، ستصل إلى حمام بشتاك، الذي أنشأه الأمير المملوكي بشتاك الناصري عام 1341م، وهو كفيل بأن يروي لك شكل الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت.

فأبسط تفاصيل حياتك الشخصية، كالاستحمام، ساهمت بشكل كبير في التكافل المجتمعي للمدينة. فالحمامات كانت غالبًا ما تُخصص كوقف للإنفاق على مؤسسات أخرى غير ربحية، كالمساجد.

فيذهب الرجل الغني أو الفقير إلى الحمام، وما يدفعه يُنفق على المسجد، الذي يربط المجتمع ببعضه. وغالبًا ما يكون المسجد ملحقًا به كتاب أو مدرسة لتعليم الأطفال الذين سيكبرون ويصبحون قضاة أو أئمة في نفس المسجد وهكذا.

بذلك يصبح الأمر حقيقة لا مجازًا أن تحتاج السلطان لكي تستحم، ويحتاج السلطان استحمامك لكي يظل سلطانا.

كل ذلك استوعبته من "تمشية" بسيطة لا تتعدى الكيلومتر الواحد، ولكنك كنت في متحف مفتوح. والغريب في الأمر أنك ربما مررت بهذه الآثار من قبل، لكنك لم تدرك معانيها لأنها لا تزال عامرة بالزخم البشري لسكان القاهرة الفاطمية، التي لا تزال حية حتى بعد ألف عام.

لا تزال هناك جواهر مخفية في القاهرة... فإلى اللقاء في الـ "تمشية" القادمة.

الأكثر قراءة

-

نقل محاميه بطائرة خاصة، تأجيل محاكمة ماضي عباس في قضية القتل بأسوان

-

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2026

-

صراع الجبابرة في أسوان، من هو ماضي عباس الذي استأجر طائرة خاصة للنجاة من الإعدام؟

-

"كده هشتغل بضمير ويوفر مرتبها"، زينة تكشف زواج أحمد عز من مساعدته الخاصة

-

والدة شيماء جمال في نص تحقيقات النيابة: "بيجيلي رسائل تهديد ومعنديش سلاح" (خاص)

-

"حتى لو تمثيل"، بلاغ رسمي ضد سيدة "فيديو المشرحة" وانتهاك حرمة الموتى

-

اللواء أيمن عبّد القادر يكتب: التجربة السويسرية في المرور

-

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم 2026

أخبار ذات صلة

التعديلات الجديدة على قانون البناء.. وزارة الإسكان توضح

27 يناير 2026 10:13 ص

"زينة رمضان بـ5 جنيه"، عم وجيه أقدم بائع في الخيامية ينقلنا لأجواء الحارة (خاص)

26 يناير 2026 06:53 م

بعد حرب الـ 12 يوما.. كيف تستعد إسرائيل لجولة أخطر مع إيران؟

26 يناير 2026 11:41 ص

إذابة الجليد بين الأهلي والمصري تعيد ملف اللعب في بورسعيد إلى الواجهة.. مصادر توضح

25 يناير 2026 10:48 م

"حاضر يا أمي".. محافظ قنا ينهي معاناة سيدتين خلال افتتاح وحدة عناية مركزة

25 يناير 2026 04:17 م

استعدادًا لـ شهر رمضان 2026.. أسعار البلح والياميش في العتبة

25 يناير 2026 01:05 م

بعد مشادة "ضرب الزوجة".. ما الحدود الشرعية للتعامل مع الناشز؟

24 يناير 2026 09:43 م

بعد إطلاق اسمه على إحدى محطات القطار الكهربائي.. ما لا تعرفه عن الدكتور أحمد عمر هاشم

24 يناير 2026 08:37 م

أكثر الكلمات انتشاراً